'88 Yam YZF750 Suzuka 8hour 資生堂テック21/ T.TAIRA & M.Doohan

トランスキットがアツシバシブランドから出ていて購入していたのですが、手間がかかるから…とついつい避けていました。モデラーGPのように〆切がなければ完 成しないだろうと言うのと、このところ80年代のマシンに入れ込んでいると言う理由でのアイテムチョイスです。あとTT-F1を作る人は少ないかな?という理由もあります。なんとか完成にこぎ着けたいですが、どうなることやら…。(苦笑)

キットはタミヤのOW01を使用します。

トランスキットはもちろんアツシバシブランド製。 あと別途にタミヤのDUCATI888スーパーバイクの前後タイヤを使います。

キットはタミヤのOW01を使用します。

トランスキットはもちろんアツシバシブランド製。 あと別途にタミヤのDUCATI888スーパーバイクの前後タイヤを使います。 トランスキットの内容です。

フレーム・タンク・アンダーカウル・フロントフェンダー・サイレンサー・シートカ

ウル・前後ホイール・デカールのセット。

トランスキットの内容です。

フレーム・タンク・アンダーカウル・フロントフェンダー・サイレンサー・シートカ

ウル・前後ホイール・デカールのセット。説明書も詳しく書いていて判りやすいので、結構楽に進行するかな?

それにしても個人レベルでこのクオリティーはさすが!

さっそく剥離剤等を落とすため中性洗剤で洗います。

どうせすぐに削ったりするから省略してもいいかもしれないのですが、やはり基本で すので。(笑)

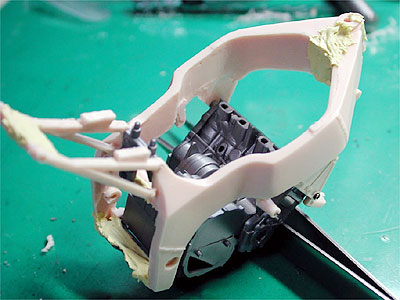

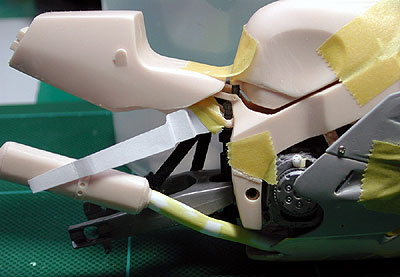

アンダーカウルの加工です。

アンダーカウルの加工です。トランスキットはマフラー等、アンダーカウルに干渉する部分を削って製作するよう になっていますが、カウルレスの状態でも観賞出来るようにしたいので、アンダーカ ウルを削ります。

まずはカウルの縁をマジックで塗り、厚みを確認しやすくします。

切削にはリューターを使用します。

普段、リューターの様なモーターツールとは無縁の製作しかしたことがないので上手

くリューターを使えません。

普段、リューターの様なモーターツールとは無縁の製作しかしたことがないので上手

くリューターを使えません。特に縁の部分を切削する時はリューターの回転につられて関係のないところを削るこ ともしばしば。(苦笑)

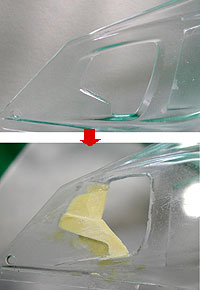

写真は勢い余ってカウルの表面を削ってしまったものです。

これは後でパテで埋めて修正です。

使い慣れないものを使うと余計な仕事が増えてしまいます。(笑)

この他にも数ヶ所の被害が…。(苦笑)

アンダーカウルは仮組をして当たるところを削ってまた仮組をして…の繰り返し。

アンダーカウルは仮組をして当たるところを削ってまた仮組をして…の繰り返し。同じところばかりやってると飽きてくる性分なので、気分転換を兼ねてトランスキッ トのタンクの内側を削ります。

トランスキットではエアボックスはオミットする仕様になっています。

エアボックスを取り付ける予定なので、そのスペースの確保が目的です。

決して軽量化が目的ではありません。(笑)

これもアンダーカウルと同じように縁をマジックで塗り、厚みを確認しやすくしてい ます。

リ?ターの扱いにも少し慣れてきたのか、今のところ外側を削るコトもなく作業は 進んでいます。

その切削作業ですが、削りカスが四方八方に飛び散ってたまりません。

その切削作業ですが、削りカスが四方八方に飛び散ってたまりません。何かいい方法は…と思い試してみたのが、濡れ雑巾を敷いての作業。

これが意外と削りカスが飛び散らずにいいんです。

作業後もそのまま雑巾を濯ぎ洗いすればいいので楽勝♪

切削作業もある程度進んで来たところで疑問が…。

こういう裏側を削るような作業で最後に切削面を平らにするのにはどうしたらいいの か??

そういう用途のリューターのビットとかあるんでしょうか?

ちょっと悩み中です。。。。(苦笑)

アッパーカウルの加工です。 右側のライト用の穴やウインカー・バックミラーの取り付け穴をパテで埋めてしまい

ます。 これらは簡単にすんだのですが、面倒なのがカウルサイドのエアアウトレット。

最初はキットのまま使うつもりだったのですが、良く見るとYZFとOW01では結構

形状が違います。

裏側からパテを盛り、資料を見ながら形を出していきます。

私はこういう作業は本当に苦手なので、自作でパーツを作ってしまう人を尊敬してし

まいます。

一応、資料を見ながらエアアウトレットの形状を出してはいますが、解釈を間違って

る可能性大です。(苦笑)

表側の形状がある程度出たところで、パテを盛った裏側のフレームに干渉する部分を

削り取ります。

この時に表側の形状に影響が出るまで削ってしまわないように気をつけながら作業を

進めます。

それにしても、こういう作業ってほとんど彫刻のノリですね。(笑)

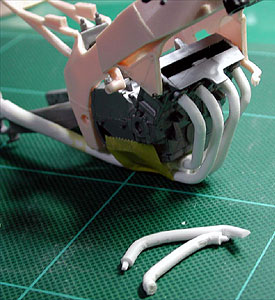

エアボックスの製作です。 キットのエアボックスをベースにしてポリパテを盛り、ひたすら削って製作しました。

実際はフレームの幅とほぼ同じ大きさなのですが、それだとタンクの中に収まらない ので小さめに作っています。

単純な形ですが、左右対称にするのが難しかったです。

…と、言っても左右対称にしきれてませんが…。(^_^;)

フレッシュ・エア・インテーク(F・A・I)用のダクトの基部は3ミリのプラパイ プで製作しています。

実車は4in2in1なのですが、それだとカウルに収まらなくなってしまう為、集合部より後ろをキットのマフラーを使い4into1にすることで妥協しました。

エキパイはモデラーズのフレックスロッドを使用。

現物合せで適当に曲げて製作。

一応、手曲げです。(^_^;) カウルを装着して確認しながらの作業なので面倒でした。

手前に写っているのは失敗したエキパイ。 本当に適当に曲げながら作ったので失敗エキパイが4〜5本あります。(^_^;)

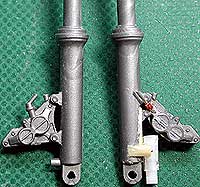

ブレーキキャリパーはあきらかに形が違うので加工します。NISSHINのキャリパーなので、'86NSR用を流用して使おうと思ったので

すが、長さが全く足らなかったので結局キットの物を加工しました。

ブレーキキャリパーはあきらかに形が違うので加工します。NISSHINのキャリパーなので、'86NSR用を流用して使おうと思ったので

すが、長さが全く足らなかったので結局キットの物を加工しました。左が加工前、右が加工後。

正確な形は出ていないのですが、雰囲気的にはこんなカンジだと思います。

キャリパーの加工と共にアウターの加工も行いました。

キャリパー固定用のベース(って言うのかな?)は一度切り離して再度アウターに 接着。

圧縮側減衰調整ダイヤルはプラ棒とプラパイプを組み合わせて製作。

アウターへ固定するためのベースはエポキシパテから削りだしました。

エンジン部の加工です。

クラッチはカバー部分を切り取り、そこへ'98YZRのクラッチを流用して取り 付けました。

大きさ的にはちょっと大きいような気がしますが、まあ、OKとします。

オイル注入口はプラ棒で製作。

エアジャッキの差し込み口はプラ棒の組み合わせで製作。

フレームはまだ加工途中です。

本当はフレームを最初に完成させるべきなんでしょうけど…。(苦笑)

アンダーカウルの加工にいまだに苦戦してます。

どうしてもマフラーが干渉してしまうので、ポリパテで厚みを増して内側の削り代 を確保することにしました。

今頃こんなコトしてて、締め切りに間に合うのでしょうか!?(苦笑)

マフラーステーの製作です。

ステーを製作するには、まずマフラーとフレームの位置が合っていなければならない

のでその周辺の部品を集めて仮組。

マフラーステーの製作です。

ステーを製作するには、まずマフラーとフレームの位置が合っていなければならない

のでその周辺の部品を集めて仮組。この地点で、サイレンサーをマフラー本体と合体させました。

若干サイレンサーが外を向いてるような気もしますが、修正してる時間もないので妥 協します。(苦笑)

ステーは洋白板を切り出して作るので、その型紙を作ります。 いきなり洋白板を使っても間違いなく失敗するでしょうし…。(苦笑)

型紙通

りに洋白板を切り出し、型紙の折り目と同じ位置に折っていけばステーは完成…のハズだったのですが、思うようにいきません。

まず0.2ミリ厚の洋白板を切り出すのに、普通のハサミを使おうってのが間違いで

した。 実は洋白板というのを使うのは初めてで、今まで使ってたアルミ板と同じような感覚

で切れるものだと思っていたのですが、洋白板の方が全然硬いんです。

型紙通

りに洋白板を切り出し、型紙の折り目と同じ位置に折っていけばステーは完成…のハズだったのですが、思うようにいきません。

まず0.2ミリ厚の洋白板を切り出すのに、普通のハサミを使おうってのが間違いで

した。 実は洋白板というのを使うのは初めてで、今まで使ってたアルミ板と同じような感覚

で切れるものだと思っていたのですが、洋白板の方が全然硬いんです。しかし、鉄工ハサミでは小さな部品の切り出しに向いていないので、普通のハサミで ちょっとずつ歪みを修正しながら切り出しました。

そのあと、曲げ加工をするのですが、これもなかなか思うようにいかず、「試作品」 を数個作るハメに…。

何のための型紙だったんだか…。(苦笑)

なんとか作れましたが、イマイチ形が気に入ってないので、終盤に時間があれば、もう一度チャレンジしてみるつもりです。

ステーには溶接跡も忘れず再現。

溶接跡の再現は、エポキシパテを細い棒状に伸ばし、それを所定の位置に貼り付けた 後、調色用のスティックでビートを刻む…という古典的(?)な手法を使いまし た。

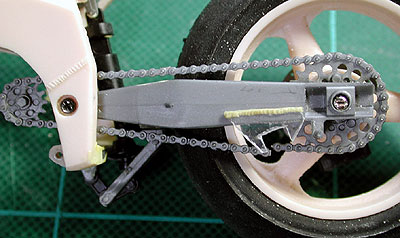

チェーンは、なぜかFZRのチェーンと長さが一緒だったNS500のモノを流用。

しかし、ドリブンスプロケットの形状が違うので、なにか流用出来ないか検討中です。

ラジエターの製作です。

カウルレス状態で最大の違いになるのが、このラジエター形状でした。

妥協しようかとも思ったのですが、FZRのモノとはかなり違うのでとりあえず作っ てみることに。

黒い部分がFZR、サイドの白い部分が'86NSR、サブラジエターがNS500のラジエター部品からの切り出しです。

サブラジエターは実際にはもう少し小さいのですが、アンダーカウルの開口部との関 係で大きめに製作。

FZRのラジエターとNSRのラジエターで厚みが違うのですが、サイドのラジエターの厚みに合せるとマフラーが干渉して取り付けられなくなるので、あえてセンターの ラジエターは薄いままにしてあります。

だもんで、後ろ側はおもいっきり段差になってます。(笑)

まあ、取り付けてしまえば見えない場所なんで…。(苦笑) 一番上のオイルクーラーはドカティ888から流用。

後ろ側にオイルフィルターへ接続するためのパイピイングを真鍮線を使って作ってあ ります。

それにしてもキット4台分もパーツを使っていながら、再現度が低いのが我ながら悲 しいです…。(苦笑)

スプロケット形状が違うので何かないかと探していたら、ドゥカティ888のドリブ ンスプロケットが比較的形状が似ていました。 そのまま流用しようかと思ったのですが、長さが違うのとドライブスプロケット形状 が違ったので、途中でNS用と合体させました。NS用と888用ではチェーンのコマの大きさが若干違うのですが、たぶん組み上がっ たら気にならない程度だと思うのでそのままです。 それに私の性格上、NS用のドリブンのままで組み上げる方がきっと気になってると 思いますし…。(苦笑)

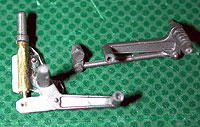

ステアリングダンパーの製作です。 真鍮線と真鍮パイプの組み合わせで作りました。

NSR500用を流用しようかとも思ったのですが、なんとなく自作してみたくなっ たので…。(笑)

詳細が判る資料がなかったので、かなり適当な形状になっています。(笑)

ステップ周りです。

シフトペダル側はステップ形状をちょっとイジったくらいです。 ブレーキペダル側は、マスターシリンダー等を製作しました。

この辺りも真鍮線と真鍮パイプを使ってます。

ステップ周りです。

シフトペダル側はステップ形状をちょっとイジったくらいです。 ブレーキペダル側は、マスターシリンダー等を製作しました。

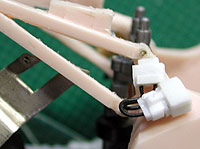

この辺りも真鍮線と真鍮パイプを使ってます。 ハンドル周りです。

アクセルワイヤーアジャスターを追加しました。0.8ミリの真鍮線と外径1.1ミリの真鍮パイプの組み合わせです。

もうこれは定番なので説明は不要だと思いますが…。(苦笑)

ハンドル周りです。

アクセルワイヤーアジャスターを追加しました。0.8ミリの真鍮線と外径1.1ミリの真鍮パイプの組み合わせです。

もうこれは定番なので説明は不要だと思いますが…。(苦笑)本当はトップブリッジ形状なども違うので修正したいところなのですが、時間が足ら ないので今回は妥協します。 とにかく完走したいですしね。(苦笑)

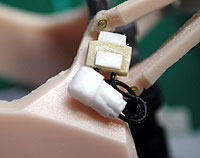

シートカウル下に付いている電装品(コンデンサ?)を自作しました。

シートカウル下に付いている電装品(コンデンサ?)を自作しました。エポパテの塊やプラ板の積層からの削りだしです。

カプラー部分はMIEさん製のカプラーセットを使用。

この部品、すっごく重宝します。 この後、配線のディテールアップでもお世話になりまくりそうです。(笑)

フレーム本体です。

エンジンハンガーの形状変更、ステップホルダーの製作をして、ボルトのモールドは

出きる限り真鍮線に置き換えました。

フレーム本体です。

エンジンハンガーの形状変更、ステップホルダーの製作をして、ボルトのモールドは

出きる限り真鍮線に置き換えました。メーターステーはOW01から移植。

本当は形状が違うのですが、ライト関係の装着の関係でキットのものを使用していま す。

フレームの間に入っている真鍮線はラムエアボックスを載せるためのモノです。 決して補強ではありません。(笑)

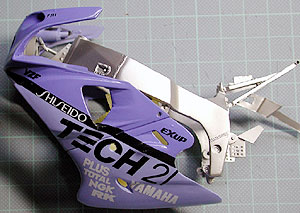

外装類の塗装です。

外装類の塗装です。本当はもう少し形状をいじりたかったんですが、いつまで経っても終わらないので、ある程度のところで妥協してます。(苦笑)

まず、タミヤのグレーサーフェーサーを吹き、乾燥後、1500番のペーパーで軽く研ぎ出します。 その後、クレオスのベースホワイトを吹きつけ、乾燥後、同じように1500番のペー パーで軽く研出し、淡い方のパープルを吹きつけます。

乾燥後、マスキングして濃い方のパープル、ゼッケンベースの黒と塗装を進めていき ました。 このテック21カラーのパープルですが、まず濃い方のパープルを調色。

クレオスの白・紫・インディーブルー・クリアブルーを使って調色。 比率は適当です。(笑)

濃い方のパープルが出来たら、それに白を混ぜて淡い方のパープルを調色しました。 調色時はテストピースに実際に吹きつけて色合いを見ていくのですが、濃いパープル 単色で見るのではなく、淡いパープルも吹きつけて、2色のバランスを見ながら調色 していきました。

お世辞にも色彩感覚があると這いえない私ですので、調色だけで2時間くらいかかっ てしまいました。(苦笑)

また、色合いを見るのに、雑誌やネット上の資料を参考にしていたのですが、メディ アごとに色合いが違って見えるので、ネット友達に借りた当時のビデオに映っていた マシンの色合いを参考にしました。

こういう時は本当に色彩感覚を鍛えなければ…と思いますね。(苦笑)

塗り分けが終わったら、重ねて塗った色のマスキング部分の塗膜のエッジを2000番のペーパーで軽く取り除きます。

|

まずトランスキット付属のデカールをスキャンし、それを普通紙にプリントアウト。 それを型紙にして、ホワイトデカールを切り出します。

本当は一から作ればいいのでしょうが、時間がないので、この方法で行くコトにしま した。 ホワイトデカールは若干大きめに切り出して、黒いラインを貼った後にはみ出た部分 を取り除きます。

デカールを貼る際、カウルはフレームのパーツにセットした状態で貼り付けます。

カウル単体でデカール貼りを行うとまず間違いなくズレてしまいます、私の場合。

(笑) デカールはパソコンプリンターで出力されたものなので、表面が非常にデリケートな

ので、いつもよりもかなり気を使って貼りました。

デカールを貼る際、カウルはフレームのパーツにセットした状態で貼り付けます。

カウル単体でデカール貼りを行うとまず間違いなくズレてしまいます、私の場合。

(笑) デカールはパソコンプリンターで出力されたものなので、表面が非常にデリケートな

ので、いつもよりもかなり気を使って貼りました。 デカールを貼り終えた外装類。

デカールを貼り終えた外装類。気をつけて貼ったのですが、多少、失敗した個所などがありました。

スペアのデカールもないので、ラッカーでタッチアップ。 この後、クリア掛けを行います。

サイレンサー固定用のスプリングを作ります。

いつもはWAVEのスプリングを使うことが多いのですが、スプリングのフックにかける

部分の加工がやりにくいのと、自分が思うような大きさ(針金の太さとスプリングの

直径)にならないので自作してみました。 0.24ミリのステンレス線を1ミリの真鍮線に巻き付けて製作。

巻きが荒いカンジがしますが、WAVEのスプリングを使うより、なんとなく雰囲気が出

てるのでこちらの方が気に入ってます。

サイレンサー固定用のスプリングを作ります。

いつもはWAVEのスプリングを使うことが多いのですが、スプリングのフックにかける

部分の加工がやりにくいのと、自分が思うような大きさ(針金の太さとスプリングの

直径)にならないので自作してみました。 0.24ミリのステンレス線を1ミリの真鍮線に巻き付けて製作。

巻きが荒いカンジがしますが、WAVEのスプリングを使うより、なんとなく雰囲気が出

てるのでこちらの方が気に入ってます。 マフラーは以前のレポートにあるように本当は4-2-1ですが、カウルに収める都合

上4into1で製作しています。

マフラーは以前のレポートにあるように本当は4-2-1ですが、カウルに収める都合

上4into1で製作しています。サイレンサーはトランスキットのもの。 スプリングフックとサイレンサーのリベットを追加しています。

塗装は、下地にクレオスの8番のシルバーを使い、そこにクリアブルー・クリアーパー プルで焼け表現をし、クリアーブラウンで本体、サイレンサー前後を塗装した後、ス モークグレーで調子を整えます。

集合部後方にあるのはEXUP本体のリンク。

本物とは形状も位置も違う、完全ななんちゃって仕様です。(笑)

あまりにも違い過ぎるので、つけようかどうしようか悩んだのですが、ないよりはあっ た方が作っていて楽しいかな?と思いつけてしまいました。(笑)

コントロール用のサーボモーターの立場もありますし、この部分の配線をしたかったっ てのが大きな理由なんですが…。(笑)

ま、こういうのは自己満足の世界ですので…。(苦笑)

リアサス用のリザーバータンクです。

リアサス用のリザーバータンクです。当初、FZRのキットの部品をそのまま流用するつもりだったのですが、思ったよりも 形状が違ったので自作しました。

4ミリの塩ビパイプに真鍮線・真鍮パイプを組み合わせて製作。 バンド部分は0.2ミリのプラ板を使ってます。

ラジエター等のおおまかなパイピングはすでに済ませた状態です。

ここから、細かいパイピングを施していきますが、締切の都合もあるので、どこまで 出来るのか…。(笑)

時間はかかりますが、このパイピング作業が一番楽しいですね。

締切ギリギリまでパイピングを増やせたらいいなと思っています。

ライトの枠(?)の下にブラックボックスをプラ板の箱組みで作り、そこに配線を集 中させて、「それらしく」見せてます。

ブラックボックスは車体に対して縦方向側にはプラ板を貼らずにオープンにして、あ ちこちから来た配線をそのまま楽に通せるようにしてあります。

この後、はみ出た配線をカットして前側だけフタをします。

ちょうどいい大きさの虫ピンが手に入らなかったので、電動ドリルに取り付け、鉄工 用のヤスリで直径を小さくして使用します。

クリヤ掛けの終わった外装類の研出しを行います。

クリヤ掛けの終わった外装類の研出しを行います。今回、時間がなかったのでクリヤ掛けは4回しかしていません。

乾燥時間は約1週間。

ちょっと塗膜が薄いかな〜?と思いつつ、それに気を使いながらタミヤのフィニッシ ングペーパーの2000番でペーパー掛けしました。

このペーパー掛けですが、私は水をつけずにペーパー掛けを行います。

水を付けずに行うと、万が一クリヤを削りすぎた場合、下地の色がペーパーにつくの で、それ以上削ってしまうのを防げるからです。

ペーパーの寿命は落ちてしまいますが、下地の色まで削ってしまって塗装をやり直す よりは、遥かにマシですからね。

そこまで気を使いながら作業していたのですが、やはり塗膜が充分でなかったようで、 クリヤ層の下のデカールまで削ってしまいました。(赤丸部分)

全体的にクリヤ層が薄い可能性が高いので、今回は中研ぎ程度の軽いペーパー掛けで 止めておきます。

本当ならクリヤを掛け直したいところなのですが、時間もありませんし…。(苦 笑)

デカールの段差が多少残りますが、まあ、OKとします。(苦笑)

ペーパー掛けの後、コンパウンドをかけます。

磨きにくいところから綿棒を使って磨き、その後全体を磨きます。

磨きやすいところから磨くと、必ずと言っていいほど磨きすぎてしまいますから。 (笑)

最初はタミヤのコンパウンドで磨き、その後、モデラーズのコンパウンドで磨きます。

塗膜に厚みがないので、エッジ部分など磨きすぎないように気を付けながらひたすら 磨きました。

磨き終わったパーツは、中性洗剤で良く洗い、裏側をフラットブラックで塗装します。

カウルをシャーシに取り付けます。

配線を追加した加減でカウルが上手く取りつきません。 かなりコジながら強引に取り付けました。(笑)

カウル装着後、ライトカバーを取り付けます。

ここだけは取り付けようのピンに「さかつう」の高級(笑)ピンを使用しました。

接着にはエナメル塗料のクリヤを使用。

接着剤と違い、乾燥後に白くならないので、レンズなどクリヤパーツの接着には定番 です。

スクリーンは最後のすり合わせの後、裏側からMDのレーベルなどに使う透明フィル ムで固定。

セロテープよりも厚みがないため目立ちにくいし、接着力も上の様な気がします。

もしかしたら、気のせいかもしれませんが・・・。(苦笑) 最後にモデリングワックスを掛けて完成です。

最後の方は時間との闘いでやっつけ仕事的な面もありましたが、やはり完成すると嬉 しいものです。

たぶん締切というものがなければ完成していなかったモデルだと思います。

納得出来ない部分もあるコトはありますが、久し振りに自分なりにこだわりを持って 製作出来たので、製作途中はかなり楽しんでました。

またコンテストという緊張感の中での製作というのも、普段の製作にはないことなの で、これも大きな経験となりました。 なにはともあれ、完成です!